太陽光発電のメンテナンスの費用はいくらなんだろうか。そもそも必要なのか。自分でできることはないのかな。

太陽光発電のメンテナンス費用が業者によって様々であったり、必要性など疑問に思いますよね。

1600区画以上の太陽光発電のメンテナンス実績があるエナジービジョンが本記事で上記のような疑問を丁寧に解決します。

住宅用と産業用それぞれのメンテナンス費用相場や点検内容、業者選びのポイントまで詳しく説明しています。

正しい知識と計画的なメンテナンスで、適切な発電効率を維持し、太陽光発電を安全・効率よく運用しましょう。

目次

太陽光発電のメンテナンス費用の相場

太陽光発電のメンテナンスはどのくらいの費用がかかるか気になりますよね。

まず住宅・産業用それぞれの太陽光発電のメンテナンス費用相場を解説します。

- 屋根上・住宅用太陽光発電のメンテナンス費用の相場

- 野立て・産業用太陽光発電のメンテナンス費用の目安

- 修理・交換が必要になった場合の費用

所有する太陽光発電が屋根上・住宅用か、産業用太陽光発電に該当するのか確認してから読み進めるのがおすすめです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

屋根上・住宅用太陽光発電のメンテナンス費用の相場

屋根上に設置することが主である住宅用太陽光発電のメンテナンス費用の相場は、1年間で6,300円/kWほどです。

この数字は、経済産業省が公表した 「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」にて定められた、以下の費用を含めた想定値です。

- 定期点検(4年に1回):約4.1万円(5kW想定)

- パワコン交換(20年に1回):約42.3万円

つまり、毎年6,300円/kWのメンテナンス費用が発生するのではなく、4年に1回の定期点検の際に約4.1万円、パワコン交換時に約42.3万円の費用が発生するということ。

あくまでも毎年6,300円/kWという想定値は、目安として考えましょう。

さらに風雨や自然災害などでの突然の故障・損害のための保険に加入する費用も発生します。

突発的なトラブルが起こった際に発生する費用を事前に確認・確保するだけでなく、4年もしくはパワコン交換の20年おきに大きな出費があることを踏まえて予算計画を立てるとよいでしょう。

ここからは、定期点検とパワコン交換に関する点検内容の内訳や相場、重要性を解説します。

以下から本文ではパワーコンディショナをパワコンと略した表記で紹介していきます。PCS・パワコンはパワーコンディショナと同じ意味です。

定期点検費用:約4.1万円(5kW、4年に1度)

住宅用の太陽光発電の定期点検費用は、約4.1万円が相場です。(5kWの設備を想定した場合)

定期点検では、以下の箇所を点検します。

- パネルの状態確認

- 配線の確認

- ボルトの緩みの有無

- パワーコンディショナ(パワコン)

※点検内容の詳細については後の章で解説します

たとえばパネルの状態は、鳥のフンによる汚れや暑さによるパネルの故障などで発電効率低下や安全性の問題を引き起こすリスク、架台のボルト緩みや配線の劣化は、発電量の低下や事故につながる恐れがあります。

点検することで不具合を早期発見でき、長期的な修理費用の抑制にもつながります。

パワコン交換費用(20年に1度):42.3万円

パワーコンディショナ(以下パワコン)の交換費用の相場は、20年に1度の目安で約42.3万円です。

寿命を迎えると発電が停止するため、寿命が尽きる前に交換が必要です。

またパワコンは、寿命が尽きるまで100%の状態で稼働し続けられるとは限りません。

たとえば設置から10年以上経ってから発電量が急に落ちた場合、パワコン交換によって正常な出力が回復することもあります。

パワコンは太陽光発電の心臓部です。

メンテナンス費用としては高額ではありますが、想定のうえで予算を確保しておくことが大切です。

パワコンは直流電流を家庭で使える交流電流に変換する装置であり、一般的に寿命は約10〜15年とされています。

住宅・屋根上太陽光発電のメンテナンスの頻度

住宅用・屋根上太陽光発電のメンテナンスは、4年に1回を目安に実施するのがいいでしょう。

太陽光発電メンテナンスは「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」を参考に実施します。

ガイドラインには、設置1年目点検、5年目点検、9年目点検、以降は4年ごとの点検が参考として記載されています。

太陽光発電設備は長期間屋外に設置されるため、風雨や紫外線による劣化、台風や積雪など自然災害の影響を免れません。

設置から1年後の点検以降はおおよそ4年に1度の頻度で点検を行うことで、発電ロスや事故を防ぐことが重要です。

4年に1度を目安に定期的にメンテナンスを行うようにしましょう。

産業用・事業用太陽光発電のメンテナンス費用の目安

産業用・事業用の太陽光発電のメンテナンス費用の目安は、同じく「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」によると、0.4〜0.54万円/kW/年です。

実際は、産業用の太陽光発電は規模によってメンテナンス費用の相場が異なります。

ここでは50kW未満(低圧)・50kW以上(高圧)の2つに分けて両者を比較します。

低圧(10kW以上50kW未満)太陽光発電のメンテナンス費用

50kW未満の低圧の太陽光発電のメンテナンス費用は、年間約10〜26万円です。

「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」によると、10-50kWの事業用太陽光発電の運転維持費が

| 平均値 | 0.53万円/kW/年 |

| 中央値 | 0.4万円/kW/年 |

と記載されています。

例として49.5kWの発電所の場合に換算した場合、

平均値:0.53 * 49.5 = 26.235 万円

中央値:0.42 * 49.5 = 20.79 万円

となり、ここからおおよそ10〜26万円と見ていいでしょう。

低圧設備は住宅用太陽光発電と比較して規模が大きく、架台やパネル枚数が多いため点検範囲も広くなります。

また、事業として売電収入を得るため、発電停止のリスクを減らす管理が欠かせません。

具体的なメンテナンスの内訳は以下のとおりです。

- 遠隔監視システムでの常時チェック

- 定期的な点検

低圧でも住宅用より高頻度・広範囲の点検が必要であり、年単位での予算確保が重要です。

低圧太陽光発電所のメンテナンス費用については、産業用太陽光発電のメンテナンス費用は?点検項目毎に解説を参考にしてください。

高圧(50kW以上)の太陽光発電のメンテナンス費用

50kW以上の高圧の太陽光発電のメンテナンス費用は、年間 18.5〜1,580万円前後が目安です。

kW数によってかなりの幅がありますが、「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」では、

| 50-250kW | 250-500kW | 500-1,000kW | 1,000-2,000kW | 2,000kW以上 | |

| 平均値 (万円/kW/年) | 0.48 | 0.47 | 0.58 | 0.64 | 0.79 |

| 中央値 (万円/kW/年) | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.77 |

と記載されており、一番低い額と高い額でkW数を掛けて計算すると

0.37 * 50 = 18.5万円

0.79 * 2,000 = 1,580万円

になります。

高圧設備は発電規模が大きく、パネル枚数や電気設備も複雑なため、専門資格を持つ技術者による精密点検や高圧機器の管理が不可欠だからです。

さらに高圧発電所の場合は、電気事業法で以下の義務が発生します。

- 電気主任技術者の届出

- 保安規程を定め、管轄の産業保安監督部等への届出

- 第一種電気工事士による作業

第一種電気工事士などの有資格者が必要になるため、専門の業者でないと対応できない検査項目も出てきます。

定期的な点検と併用して遠隔監視システムによる日常監視も活用することで突発的な発電停止による損失を防げるでしょう。

屋根設置型太陽光発電の買取価格が増額

投資回収期間の短縮を図る初期投資支援スキームの導入が決定され、2025年10月より屋根設置型の太陽光発電の買取価格(売電)が増額されます。

主に屋根上設置の太陽光発電の導入加速を目的とした政策です。

引用:[再生可能エネルギーのFIT・FIP制度 屋根設置太陽光発電の初期投資支援スキーム]

新制度にて変更された住宅用太陽光発電(10kW未満)のFIT調達価格は以下のとおりです。

| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |

| FIT調達価格 | 16円/kWh | 15円/kWh | 24円/kWh(~4年)8.3円/kWh(5~10年) |

| 資本費/システム費用 | 25.5万円/kW | 25.5万円/kW | 25.5万円/kW |

| 運転維持費 | 0.30万円/kW/年 | 0.30万円/kW/年 | 0.30万円/kW/年 |

| 設備利用費 | 13.7% | 13.7% | 13.7% |

| 余剰売電比率 | 70.0% | 70.0% | 70.0% |

| 自家消費分の便益 | 26.46円/kWh | 27.31円/kWh | 27.31円/kWh |

| 調達期間終了後の売電価格 | 10.0円/kWh | 10.0円/kWh | 10.0円/kWh |

| IRR(税引前)(法人税等の税引前の内部収益率) | 3.2% | 3.2% | 3.2% |

| 調達期間 | 10年間 | 10年間※ | 10年間※ |

引用:[令和7年度以降(2025年度以降)の調達価格等について]

認定を受けることで、2025年10月以降からは、設置から4年間は調達価格が24円/kWhになります。

太陽光発電の設置・設備点検のコストを含めても、従来より早期の投資回収が可能となります。

認定を受けるには期日までの申請が必要です。詳しくは資源エネルギー庁の資料をご確認ください。

野立て・産業用太陽光発電のメンテナンスの頻度:年2回以上+遠隔監視

産業用太陽光発電のメンテナンス頻度は、以下の目安がおすすめです。

- 目視点検・電気的点検:2年に1回(安めのプランなら4年に1回)

- 草刈り:1年に3回

- 除草剤散布:1年に2~3回(種類による)

- パネル洗浄:発電量の低下傾向によって都度

投資用・事業用の野立ての太陽光発電の場合、設備の劣化や不具合の発生が直接収益の減少に直結します。

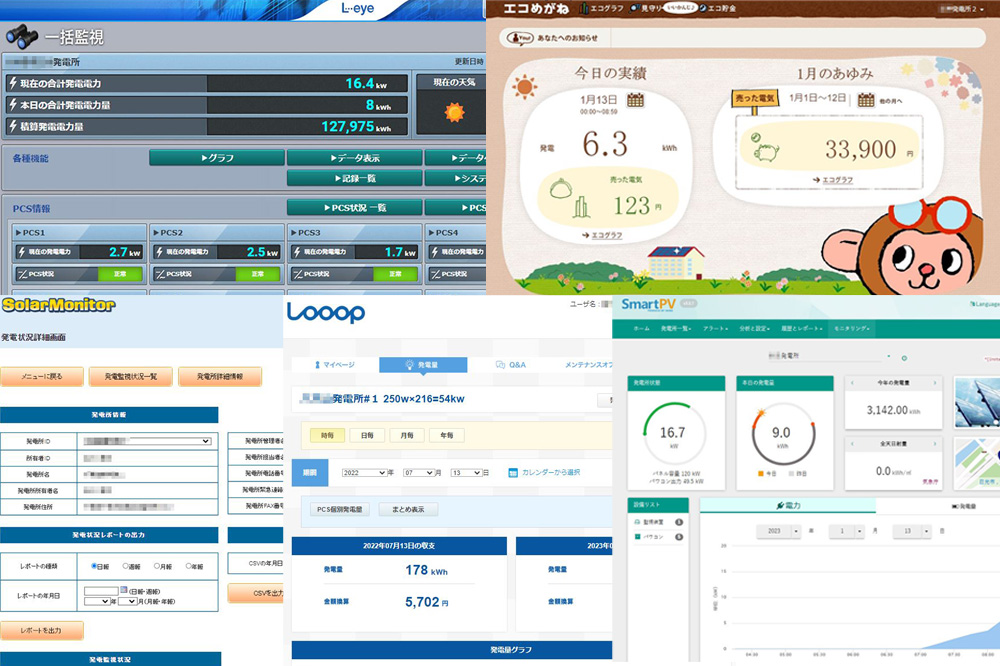

産業用太陽光発電においては遠隔監視システムを有効活用することで、発電の異常を早期発見することができます。

エナジービジョンでは人件費がかかる現場での点検回数を減らしつつ発電量を維持する、費用対効果が高く収益を圧迫しづらいメンテナンスを提供しています。

詳しくは「稼ぐ太陽光メンテ」の案内ページでご確認ください。

修理・交換が必要になった場合の費用

太陽光発電は永久に稼働し続けるものではありません。

万が一修理や交換が必要になった場合、それぞれの相場をまとめました。

- パネルの交換

- パワコンの修理・交換

- 遠隔監視システムの交換・アップデート

それぞれ詳しく見ていきましょう。

パネルの交換

太陽光パネル(太陽電池モジュール)の交換費用の相場は、1枚7万円〜が相場です。

ただし太陽光パネルが壊れることはあまり多くはありません。

また太陽光パネルは10〜15年のメーカーの製品保証が付帯していることが多いです。

パネルに不具合があった場合は、まずは故障状況を確認し、交換の可否をメーカーに確認するといいでしょう。

パワコンの修理・交換

パワコンの修理・交換費用の相場は、42.3万円です。

パワコンは発電した直流の電気を交流に変換する機器であるのと同時に、発電量を最大化する役割があります。

常に稼働し続ける機器なので、内部の電子部品の経年劣化が発生します。

パワコンの設置箇所などで条件は変わりますが、一般的なパワコンの寿命は約10〜15年ほどです。

パワコンも太陽光パネルと同様にメーカー保証が付帯しています。

メーカーにもよりますが、5〜10年のメーカー保証だけでなく、延長が可能なものもあります。

まずは設置しているパワコンの保証期間を確認するといいでしょう。

また壊れてもすぐに交換できず、2〜3ヶ月機器の手配などに時間を取られ、長期間発電が停止してしまう、ということも起こり得ます。

交換費用をあらかじめ確保し、計画的に交換し、寿命が来て壊れることによる損失を回避するのがおすすめです。

遠隔監視システムの交換・アップデート

遠隔監視システムの交換・更新費用もかかることを想定しておきましょう。

遠隔監視システムがあることで、

- 急な発電量の低下があった際にアラート通知をする

- 毎日の発電量の増減の記録を見る

ことができます。

遠隔監視システムがないと、毎月の電力会社からの売電結果通知を見るか、直接現地に行くかしないと発電所の状況を把握できません。

遠隔監視システムにおいては、目安として10年前後で更新もしくは交換するのがおすすめです。

エナジービジョンでは、通常の監視では発見しにくい緩やかな発電量の低下による損失も、遠隔監視システムのデータを解析することで原因を推定するサービスを提供しています。

低圧(10kW〜50kW未満)の産業用太陽光発電を対象として、稼ぐ太陽光メンテのサービス紹介ページで解説していますので参考にしてみてください。

遠隔監視システムとは、遠隔地の太陽光発電所の発電量やパワコンの稼働状況を、インターネットを介して自宅・自社のパソコンやお手元のスマートフォンから常時監視できるシステムです。

太陽光発電の保険料

太陽光発電の維持管理では、メンテナンス費用とは別に、保険料も発生します。

住宅用太陽光発電の場合は、各機器の故障に対するリスクはメーカーの保証でカバーされ、自然災害による損害に対してもメーカ提供の保険が準備されていることがあります。

メーカーが提供していない場合は、火災保険などに入る必要がありますが、住宅に掛けている火災保険でカバーできる可能性もありますので事前に確認しておくと良いでしょう。

太陽光発電における、メーカー保証と保険の主な違いは以下の通りです。

| メーカー保証 | 保険 | |

| 主な内容 | 出力保証機器瑕疵保証 | 自然災害・事故に対する火災保険 |

| 主な目的 | メーカーに責任がある故障が発生した場合の修理等 | 自然災害や火災など突発的な事故で故障した場合の修理等 |

メーカー保証は通常通りに使用していたにも関わらず製造起因で故障した時に利用できるものであり、自然災害に対する損害には適用されません。

産業用(10kW以上)太陽光発電においては事業計画策定ガイドラインで火災保険・地震保険等に加入することが努力義務化されているため、加入が必須です。

昨今はケーブル盗難や自然災害が増加しており、特に野立ての太陽光発電において保険料が高騰しています。

エナジービジョンでは、産業・事業用の太陽光発電所向けに新エネルギーO&M協議会が提供しているリスク認証・補償制度「ELITE」と提携し、リスクの低い発電所には有利な保険を活用できます。

詳しくは稼ぐ太陽光メンテの紹介ページからお問い合わせください。

なぜ太陽光発電にメンテナンスが必要なのか?

そもそも太陽光発電にメンテナンスが必要な理由をご存知ですか?

費用がかかるからとメンテナンス対応をしなければ、大きな損失が発生した上で、法令違反にもなり、処分を受けるリスクもあります。

ここでは以下の3つを解説します。

- 故障・発電効率低下を検知し大きな損失を防ぐ

- 改正FIT法によるメンテナンス義務化

- 安全性の確保

それぞれ詳しく見ていきましょう。

故障・発電効率低下を検知し大きな損失を防ぐ

定期的なメンテナンスは、機器の故障や発電低下の原因に素早く気づき発電効率を維持する、という目的があります。

太陽光発電は長期間屋外で稼働し続けるため、劣化や不具合は避けられません。

たとえば、パネルに鳥のフンや落ち葉が付くと発電が妨げられ、電流が滞って熱となり、ホットスポットが発生する原因になります。

ホットスポットで熱を帯びたセルは最悪の場合には焼損し、火災の危険性が高まったり発電量低下を招いたりします。

また伸びたツタが太陽光パネルを覆い、発電を妨げているという事例も多くあります。

発電効率の低下を検知し大きな損失を防ぐためにもメンテナンスが不可欠です。

改正FIT法によるメンテナンス義務化

太陽光発電のメンテナンスは、規模やFIT認定の有無によって義務の必要性が異なります。

FIT=電力会社に売電できる、非FIT=自分の家での消費(自家消費)のみできる、と理解してもいいでしょう。

FIT制度とは再生可能エネルギーの固定価格買取制度のことです。

2017年にこのFIT制度が法改正され、メンテナンスが実質義務化されました。

自家消費を含めて、メンテナンスの法的な義務が発生するかどうかを、以下の表にまとめています。

| 50kW未満 | 50kW以上 | |

| FIT | 改正FIT法でメンテナンスの義務あり | 改正FIT法・電気事業法の双方でメンテナンスの義務あり |

| 非FIT | メンテナンスの義務なし | 電気事業法でメンテナンスの義務あり |

上記の通り、FIT制度を利用せず、自家消費が目的の住宅用・屋根上の50kW未満の太陽光発電においてはメンテナンスの法的な義務は発生しません。

逆に50kW以上の太陽光発電においては、FIT制度に関係なくメンテナンスの義務が発生します。

「事業計画策定ガイドライン」ではメンテナンスについて以下のように記載されています。

民間ガイドライン等を参考とした、適切な保守点検及び維持管理の実施(電事法の一部の規制が適用されない50kW未満も対象)

引用:[事業計画策定ガイドライン]

上記で記載されている「民間のガイドライン」の代表的なものとしては、日本電機工業会と太陽光発電協会で作成されている「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」が挙げられます。

資料には、点検項目や保守・定期点検の進め方、トラブルシューティングなどの項目が詳細に説明されています。

定期点検を怠ると、行政から指導や改善命令が行われ、それでも改善がない場合は認定の取り消しや売電停止などの処分を受けるリスクがあります。

安全性を確保するため、そして行政指導などを避けるためにも、上記ガイドラインを参考にメンテナンスを実施しましょう。

安全性の確保

メンテナンスは、事故や火災の予防に直結します。

ネジの緩みや配線の損傷があると、強風や台風での設備飛散やショートによる火災を引き起こす可能性があります。

また、前述したパネルの汚れが局所的ホットスポットを起こし、損傷を拡大させるかもしれません。

特に夏場はパネル全体が高温状態になりやすく、既にホットスポットがある場合はオーバーヒートを引き起こし、火災が起こる危険性がさらに高まります。

太陽光発電施設が遠方にある場合、いざという時にすぐに駆けつけられず、被害が大きくなるリスクもあります。

安全な運用と長期稼働のため、定期的なメンテナンスは必須と思っていいでしょう。

自分でできる?プロに任せるべき?【注意点あり】

メンテナンス費用を検討する中で、「できれば自分でメンテナンスを行いたい」と思うこともあるかもしれません。

しかし太陽光発電のメンテナンスは自分でできる箇所はあるものの、専門知識・専門機器がないとできない内容も多く、原則プロに依頼するのがおすすめです。

全く何もできないわけでもないため、以下から自分でできる点検内容を注意点も踏まえて解説します。

- 自分でできる簡易的な日常点検

- 自分でやる際の注意点とリスク

- プロに依頼するべき点検内容

それぞれ詳しく見ていきましょう。

自分でできる簡易的な日常点検

簡易的な日常点検として挙げられるのは、以下の4点です。

発電量の監視

毎日発電量データを把握し、数値の変化を確認するのも、メンテナンスとなります。

日常的に発電量を監視することは、異常を早期に発見することにも繋がります。

具体的には、季節ごとの晴れた日に発電量を記録し、前年と比べて大幅な低下がないか確認します。

たとえば、春先に25kWhだった数値が翌年18kWhまで落ちていたら、パワコンの不具合や影の影響が疑われます。

「不具合かも」と思った場合、パワコンが故障していないか、影を作る障害物がないか確認するといいでしょう。

パネルの目視点検

パネルや機器の状態を目視で確認し、外観や異音・異臭をチェックするだけでも、発電効率低下や事故の予防につながります。

屋根に登るのは危険なため避け、異常や不具合を見つけても無理に作業せず、業者に依頼しましょう。

点検内容の詳細についてはページ後半で解説しています。

パワコンのエラー表示の確認

パワコンのエラー表示の確認も、こまめに実施することで不具合の早期発見に繋がります。

パワコンでは、「E01」「E17」などエラーがあった際に記号や数字などのエラーコードが表示されるように設定されています。

メーカーによってエラーコードは異なりますが、エラーの項目は主に以下に分かれます。

- 系統連系異常

- パワコン異常

- 太陽光パネル異常

- 配線異常

エラーコードが出た際は、

- 取扱説明書を確認

- インターネットで検索して確認

- メーカーへ問い合わせ

ることでどのようなエラーか確認しましょう。

パワコンの異音・異臭の確認

パワコンはエラー確認だけでなく異音・異臭で異常の確認ができます。

パワコンは発電中にファンが回っているため、通常でも作動音は発生します。

最近はファンレスのパワコンも販売・使用されています。

しかし、異常が発生している場合には作動音が大きくなったり、断続的な金属音が混ざったりすることがあります。

またパワコンから異臭がしたり、煙が出たりした場合も、故障やトラブルの前兆です。

通常時の稼働状態を把握しておくことで異常に気づきやすくなるため、通常時の状態を確認しておくといいでしょう。

プロに依頼するべき点検内容

ここでは、太陽光発電のメンテナンスで、プロに依頼すべき項目をまとめました。

電気設備の点検作業

電圧や抵抗値など、電気設備の点検作業は必ず有資格者に依頼しましょう。

電気設備の点検作業には、基本的に専門機器・専門知識が必要で、有資格者でないと対応が難しいからです。

基本的に電気設備の点検の対象となる機器の例は以下のとおりです。

- パネル

- パワコン

- 接続箱、集電箱

- 配線

- ブレーカー

- 電力量計

プロの目で点検することで、見逃しやすい小さな不具合を早期に察知できるメリットもあります。

高所作業・精密診断

屋根上や架台周辺の高所作業は、メンテナンス専門業者に任せるようにしましょう。

高所作業は転落リスクが高く、専用の足場や安全帯が必要です。

たとえば架台のボルト増し締めやパネル裏配線の確認は、足場を設置して実施されますが、足場の組み立てや解体を素人が行うのは不可能です。

安全性と正確性のため、高所作業や精密診断は必ずプロへ依頼しましょう。

太陽光発電のメンテナンスを依頼する際のポイント

太陽光発電のメンテナンスはプロに任せるのがおすすめとはいえ、どのメンテナンス業者に依頼すべきか迷いますよね。

また「できる限り安く」と費用だけ見て選定しても、肝心のメンテナンスが不十分・形だけの対応であっても意味がありません。

ここでは、業者選びで確認するといい項目を解説します。

メンテナンス業者選びのための確認項目

太陽光発電のメンテナンスを依頼する場合、以下の項目を確認するのがおすすめです。

それぞれ詳しく解説します。

点検項目の確認・報告書の有無

メンテナンスの報告書の作成があるか、どのような点検を行うか、必ず確認しましょう。

太陽光発電のメンテナンス後、通常は点検業者が報告書を作成して提出します。

報告書には点検結果や実施したメンテナンス内容が記載されます。

この報告書を保管しておくことで、定期的に点検を実施していることの証明となり、未実施だと疑われる事態を避けられます。

将来的に発電量や機器に異常があった場合も、参考資料として役立ちます。

業者によって点検の質や対応に差があり、過去のメンテナンス記録がなければ改善計画を立てにくくなります。

作業内容や費用の妥当性を判断したり、業者を乗り換える際の比較材料とするためにも、必ず報告書を作成してくれる業者を選ぶことが大切です。

作成された報告書はしっかりと保管し、すぐに取り出せる状態にしておきましょう。

作業内容や金額のバランスを把握するためにも、事前に見積もりを取っておくと安心です。

盗難対策、保険加入・保険金請求サポートの有無

保険加入のサポート、及びいざとなった時の保険金の請求サポートがあると安心です。

メンテナンス業者が保険代理店を兼ねていれば保険商品を紹介してもらい契約・加入ができます。

また代理店でない場合も保険情報の提供や提携代理店の紹介を受けられることがあります。

さらに、万一の際に保険金申請の書類作成や現地調査をサポートしてくれる業者ならより安心。

手続きの負担を大きく減らせます。

さらに、産業用太陽光発電においては近年ケーブル盗難が多発しているため、盗難対策・予防についてもアドバイスしてくれるかどうかも大事なポイントです。

万一のトラブル時も安心できる業者を選びましょう。

自然災害や第三者への損害はメーカー保証に含まれないため、火災保険等に加入する必要があります。

緊急対応サービスの有無

緊急対応サービスがある業者なら、突発的なトラブルにも素早く対処できます。

発電停止が長引くと、売電収益や自家消費用の発電量に直接影響します。

特に産業用太陽光発電所で遠方に発電所がある場合、すぐに現地に向かうことは困難なため、緊急駆け付けサービスがあるかどうかは必ず確認したいところ。

住宅用の屋根上に設置している太陽光発電においても、問い合わせ窓口を設け、必要に応じて訪問対応を提供しているサービスもあります。

緊急駆け付け対応が含まれている業者は多数ありますが、対応可能数や回数を超えた後の追加料金などで差が出ることもありますので、事前に確認するのがおすすめです。

エナジービジョンでは、10kW以上50kW未満(低圧)の太陽光発電向けに緊急駆け付け回数無制限での対応を提供しています。

より詳しく知りたい方は稼ぐ太陽光メンテのサービス紹介ページをご参照ください。

産業用の太陽光発電においては、上記に加えて、雑草対策や盗難対策の有無、保険対応についても確認が必要です。詳しくは「産業用太陽光発電のメンテナンス費用は?点検項目毎に解説」をご確認ください。

太陽光発電の点検内容

ここからは、太陽光発電メンテナンスの点検内容を、住宅用を主にして解説します。

主な点検内容とチェックポイント

主な点検内容は以下のとおりです。

- 太陽光パネルの表面状態・汚れ・破損

- パネル取り付け架台・配線の緩み

- パワーコンディショナ・接続箱の異常

- 鳥害・影の影響調査

- パネル故障の測定など精密点検

太陽光パネルの表面状態・汚れ・破損

太陽光パネルの表面状態・汚れ・破損などの確認は、発電量の低下を防ぐためにも必須事項です。

ただし住宅用で屋根上に設置された太陽光発電においてはそこまで心配する必要はありません。

まず太陽光パネルの傾斜が20度以上あれば、汚れは雨で流れるため洗浄は不要になります。

一般的な屋根の傾斜は20度以上あるため、定期的な洗浄が必要になることは稀です。

一方で産業用太陽光発電は、立地や規模によって汚れ・破損の対策をしておく必要があるでしょう。

パネルが鳥の糞で汚れていたり、落ち葉・ツタなどで日光が遮られていたりすると出力が低下し発電効率が下がってしまいます。

またホットスポット発生の危険があるため、定期的に確認し、必要に応じて洗浄作業を実施するのが大事です。

パネルの洗浄はパネルの上に乗らない、環境負荷の高い洗剤を使用しないなどのポイントがあります。

規模が大きい場合は業者に依頼した方がいいでしょう。

パネル洗浄を自分で行う場合は太陽光発電のメンテナンス・点検を自分で行う方法で解説しているため参考にしてみてくださいね。

パネル取り付け架台・配線の緩み

架台や配線の固定状態の確認も自然災害による設備の飛散を防ぎ、状態を確認するために必須の点検項目です。

緩んだボルトや外れかけた配線は、台風時にパネルが外れる事故や断線による発電停止を招きます。

さらに、配線が入り組んでいる箇所はネズミなどの小動物がケーブルをかみ切ってしまうこともあります。

実際、台風後の点検で架台の固定ボルトが緩んでパネルが落下していたこともあり、増し締めを行うことで対処した事例もあります。

引用:太陽光発電システムの不具合事例とその対処法

また、配線の被覆が摩耗している場合は、早期に補修すれば感電や火災リスクを低減できます。

パワーコンディショナ・接続箱の異常

パワーコンディショナ(パワコン)は、エラー表示や異常な音・臭いの有無を確認します。

パワコンの不具合も発電停止や発電効率低下の大きな原因となります。

発電効率の低下は、屋根上の太陽光パネルの異常よりも、パワコンの停止による方が頻度が高いです。

早期発見すれば修理費や発電ロスを最小限に抑えることが可能です。

パワコンのディスプレイやモニタリング画面でエラーコードが表示されていないかを確認します。

また、通常と異なる大きなファン音や振動音がしたり、焦げたような臭いがする場合は、点検し必要に応じて修理交換作業を実施します。

パワコンのエラーや異常は発電停止リスクが高く、早期対応が肝心です。

前の章の紹介通り日常点検に「表示・音・臭いの確認」を組み込むといいでしょう。

鳥害・影の影響調査

鳥害や影の調査も点検項目のうちの一つ。

たとえば鳥が太陽光発電パネルに巣を作った場合、糞尿によりパネルが汚れたり、衛生環境が悪くなることで健康被害を招く恐れもあります。

また周辺樹木が成長することでパネルに影がかかると、発電量の低下の原因にもなり得ます。

定期調査で樹木の枝葉の剪定や鳥除けネット設置を行えば、発電量を維持できるでしょう。

木々の成長による影や鳥害は定期的に現地で確認するか、遠隔監視のデータをしっかり解析しない限り気づけません。

太陽光発電所の周辺環境の変化も含めてチェックしましょう。

パネル故障の測定など精密点検

精密点検は、外観では分からない内部の劣化や性能低下を把握するために有効です。

太陽光パネルや回路は外見が正常でも、内部的に出力低下や不具合が進行している場合があります。

特に産業用太陽光発電においては、IVカーブ測定や絶縁抵抗測定などの専門機器を使い、数値データで状態を診断し、問題点を突き止めることがあります。

たとえば、IVカーブ測定で1枚のパネルだけ出力が20%低下していることが判明し、交換対応によって年間発電量を約5%回復できた事例も。

要因が不明な発電量低下がある場合には、精密点検も選択肢の一つとなるでしょうが、オプション対応となることも多く通常のメンテナンスよりも費用がかかります。

エナジービジョンでは、遠隔監視システムのデータを用いて、発電量の低下の要因を推定する「発電量解析」を実施しています。

「発電量解析」によってコストをかけた精密な電気点検を回避しつつ、発電量低下の原因を特定できたケースもあります。

初回のみ無料相談・解析を受け付けているため、発電量低下が気になり精密点検を考えている方はお気軽にご相談ください。

メンテナンスの定期点検・スポット点検の違い

太陽光発電のメンテナンスの契約形態には、単発のスポット点検と、1〜複数年間の契約による定期点検の主に2種類があります。

定期点検とスポット点検の違いは以下のとおりです。

| 定期点検 | スポット点検 | |

| 目的 | 設備の予防保全と長期稼働のための計画的な点検 | 突発的な不具合や災害後の影響への対処 |

| 実施タイミング | 4年に1回程度(住宅用)年1回程度(産業用) | 異常発生時、台風・地震・積雪後など必要に応じて実施 |

| 内容 | パネル外観確認配線・架台の固定チェックパワコン測定パネルの汚れや破損の確認 | 被害状況の確認破損部位の特定緊急修理の手配 |

| メリット | 故障や劣化の早期発見発電効率の維持安全性の向上 | 迅速な復旧被害拡大の防止 |

| デメリット | 費用が定期的にかかる | 突発的なため予算計画が立てにくい |

定期点検は劣化や不具合を早期発見して大きな故障を防ぐのに対し、スポット点検は問題発生時に迅速対応し、被害拡大を防ぐ役割があります。

太陽光発電の発電効率の維持と突発的な事故への対応のためにも、予防の「定期点検」と、緊急対応の「スポット点検」を併用することが、安定稼働の基本です。

【まとめ】メンテナンス費用を抑えて、長く安全に使うために

本記事では、太陽光発電のメンテナンス費用相場や点検内容、長く安全に使うためのポイントを解説しました。

太陽光発電を長期的に安定稼働させるためのポイントは以下の5つです。

- 住宅用においては年間6,300円/kWを目安に維持費を確保する

- FIT制度を利用する場合は、4年1回程度の定期点検が望まれる

- 日常的に目視点検を行い、異常の兆候を早期発見しプロに相談する

- 精密点検など自分で対応できない箇所はプロに依頼する

- 業者の比較は、費用だけでなく点検項目の確認、報告書の有無も確認する

特に高所作業や電気設備の点検は危険であり、専門業者に任せたほうが安全かつ確実です。

適切なメンテナンスを続けることで、発電量の低下を防ぎ、売電収入や自家消費電力を最大限確保できます。

長く安心して太陽光発電を活用するためにも、日常の点検と専門業者による定期点検を欠かさず行いましょう。